探索强相互作用物质结构是当前高能核物理和粒子物理研究前沿。2003年来,BaBar、Belle、BESIII、LHCb等实验组相继报道了一系列奇特强子态,这些态超越了由正反夸克组成的介子或三夸克构成的重子的传统图像。

北京大学物理学院理论物理研究所朱世琳团队和兰州大学刘翔团队合作,利用介子交换模型对强子分子态开展了系统深入的研究,2011年预言的隐粲五夸克态被2015年、2017年LHCb实验证实,2012年预言的双粲DD*分子态被2021年LHCb实验证实,该实验发现的Tcc(3875)粒子标志着首次观测到开道双重味多夸克系统。

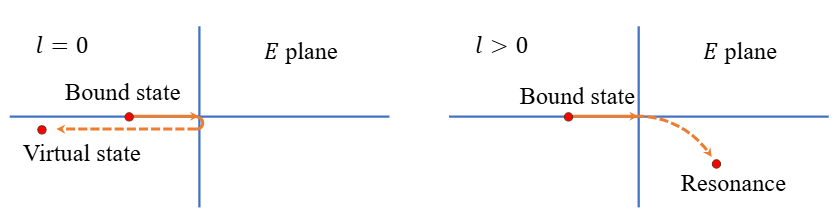

图一:相互作用减弱时束缚态变为虚态(S波,左)或共振态(P波,右边)

近期,BESIII实验以高显著性报道了G(3900)结构。朱世琳团队在同一理论框架内对χc1(3872)、Zc(3900)和Tcc(3875)等明星奇特态和G(3900)的起源和结构作了统一描述:χc1(3872)与Tcc(3875)为浅束缚分子态,Zc(3900)为虚态,G(3900)为D与反D?*介子的P波分子型共振态。团队揭示了产生P波及更高分波共振态的普遍规律:当系统间存在吸引相互作用但强度不足时,离心位垒的存在会促使系统倾向于形成具有有限寿命的共振态。离心位垒还使得P波系统对长程相互作用(如单π交换)更为敏感,这类相互作用往往已被人们所熟知。该机制已进一步应用于P波D?*K*系统,成功解释了X1(2900)分子型共振态的结构和成因。这一研究不仅对强子物理及量子色动力学的非微扰领域具有重要影响,还可能为探索一般少体系统中的P波共振态提供全新的视角。

图二:χc1(3872)、Tcc(3875)、Zc(3900)和G(3900)极点位置随相互作用参数的变化。

该研究成果以“确认G(3900)结构为P波DD?*/ DD?*共振态”(Identification of the G(3900) structure as the P-wave DD?*/ D?D* resonance)为题,于2024年12月13日在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上发表。北京大学物理学院2019级博士生林子阳及高能物理中心博新计划和博雅博士后王俊璋为论文共同第一作者,波鸿鲁尔大学孟璐博士为共同通讯作者。论文的主要合作者还包括中国石油大学的程剑波副教授。关于X1(2900)态的拓展研究的发表于《物理评论D》(Physical Review D)。

本项研究工作得到了国家自然科学基金、中国博士后科学基金、北京大学高能物理研究中心、德国科学基金会的支持。