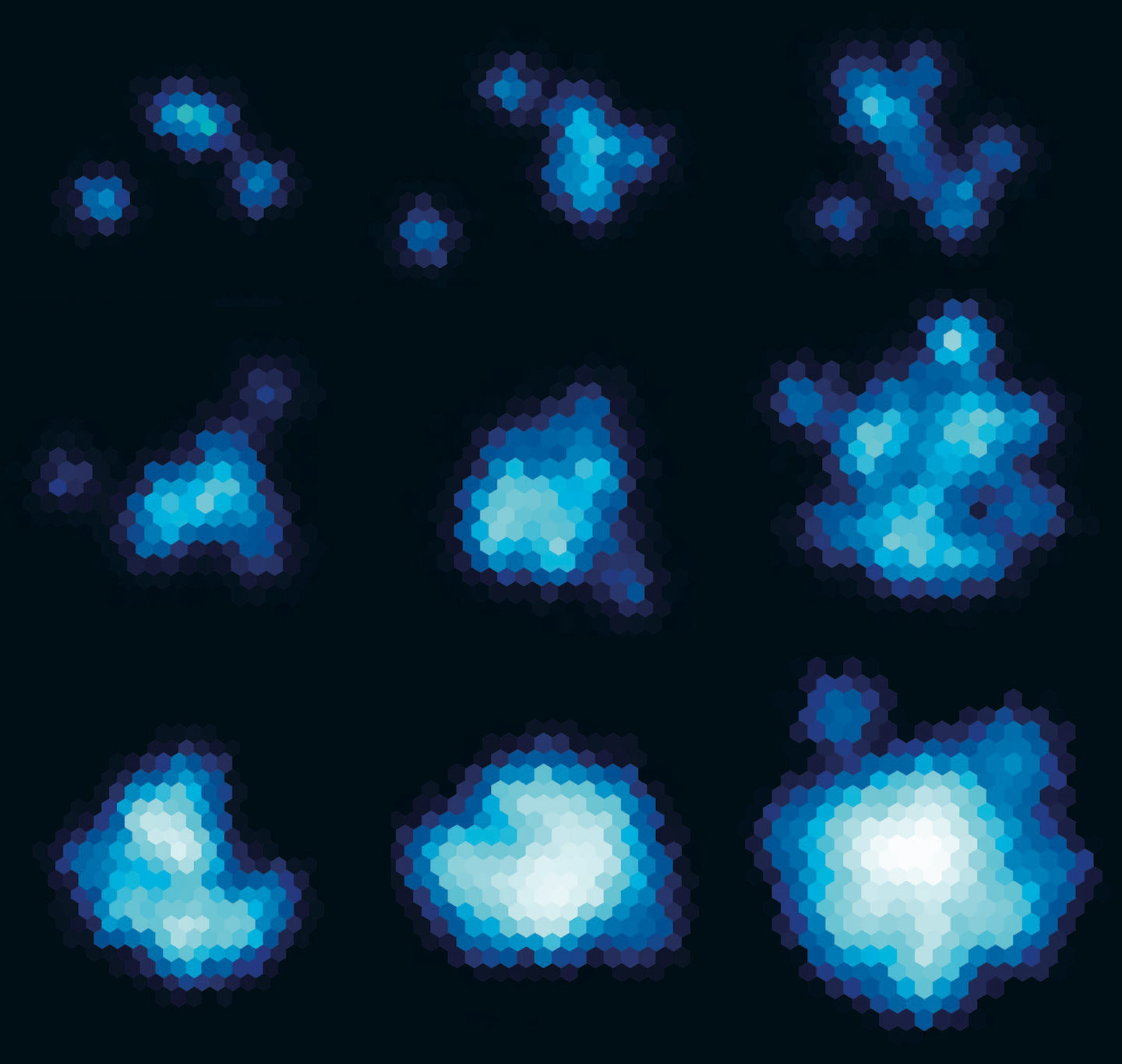

质子中胶子密度的模拟,显示了胶子饱和的开始。第一张快照显示了少量所谓的胶子热点,它们携带着大约 1% 的质子动量。接下来的八张快照深入到质子动量的 0.0001%,其中有 70 多个热点重叠,胶子重组的频率与分裂的频率一样高。(图片:A. Ridzikova)

在最新一期的《欧洲核子研究中心信使报》中,来自堪萨斯大学的丹尼尔·塔皮亚·高木发表了一项关于大型强子对撞机(LHC)实验的研究描述。该研究聚焦于如何通过LHC中的超外围碰撞或近距离碰撞来揭示胶子动力学,并可能观察到胶子饱和现象。

众所周知,原子由质子和中子以及围绕其运动的电子组成,而电子的质量要轻数千倍于质子和中子。然而,质子和中子本身并非故事的全部。它们实际上是由三种称为夸克的粒子组成,这些夸克仅比电子略重,但对质子和中子质量的贡献却不到1%。那么,质子和中子(乃至整个可见宇宙)另外99%的质量究竟来自何方呢?

答案揭晓——这一切归功于“胶水”,更确切地说,是一种称为胶子的粒子。这些胶子虽然自身没有质量,但它们通过强大的相互作用力将夸克紧密地粘合在一起。而正是这些相互作用所蕴含的能量,根据爱因斯坦著名的质量方程E=mc²,为质子和中子提供了其余99%的质量。

尽管胶子在构成物质质量方面扮演着至关重要的角色,但关于胶子的动力学机制,科学界仍有许多未解之谜。其中,一个主要的实验挑战在于观察胶子饱和的开始阶段,即胶子分裂成胶子对与胶子复合(两个胶子结合成一个)之间的微妙动态平衡。

为了深入探究这一现象,丹尼尔·塔皮亚·高木及其团队利用大型强子对撞机进行了相关研究。他们发现,在高能光子介导的超外围碰撞或近距离碰撞中,或许能够捕捉到胶子动力学的关键信息,并有可能观察到胶子饱和的初步迹象。这一发现为理解物质的基本构成及其相互作用机制开辟了新的途径。