在国家自然科学基金项目(批准号:12425510、U2267204、12441506、123B2082、12075104)等资助下,西安交通大学栗建兴教授和兰州大学牛一斐教授团队,在相对论电子激发核巨共振研究方面取得进展,针对核物理中长期存在的电子激发核巨共振中的角动量转移机理难题,提出基于电子探针调控原子核巨多极共振的新方案。该成果以“原子核巨共振的角动量分辨非弹性电子散射(Angular Momentum Resolved Inelastic Electron Scattering for Nuclear Giant Resonances)”为题,于2025年2月4日在线发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters)期刊。

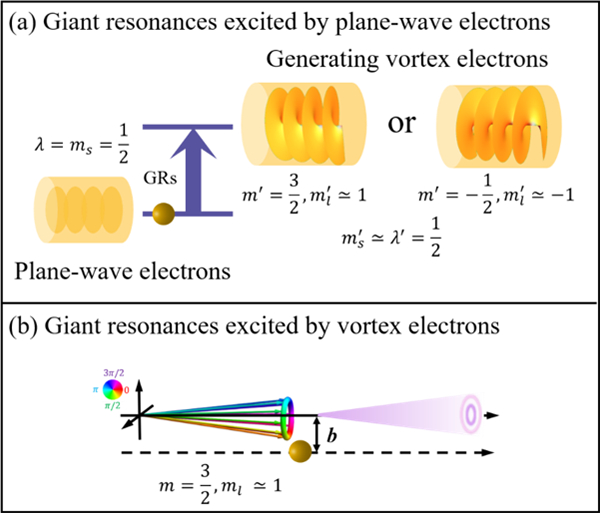

图 平面波电子和涡旋电子激发原子核巨共振示意图

原子核巨共振是由核内核子集体运动引起的,对于理解核结构、约束核状态方程以及揭示天体物理过程具有重要意义。核巨共振的实验表征主要依赖于电子散射,但由于实验探针的多极选择性有限和强烈的模型依赖性,导致跃迁概率和共振宽度等参数存在较大不一致性。传统的散射理论主要关注电子自旋自由度,未能解决角动量守恒问题,致使散射电子轨道角动量来源以及散射过程中轨道角动量转移机理不明确。

针对以上关键科学问题,研究团队基于准粒子无规相位近似模型,发展了角动量分辨的非弹性散射理论,将电子的轨道角动量纳入传统理论框架。一方面,利用平面波电子激发核巨共振能够有效产生具有轨道角动量的涡旋电子,通过分辨散射电子的角动量状态,可以模型无关地提取核巨多极共振的跃迁强度等参数。另一方面,利用涡旋电子激发核巨共振,不仅能调控核巨多极共振态,并且散射截面参数可作为探测电子轨道角动量的特征信号。研究揭示了相对论电子激发核巨共振过程中角动量转移机理以及轨道角动量在原子核能级跃迁过程中的关键作用。

该研究为核结构等基础研究开辟了新视角,也为高能涡旋电子束的产生和探测提供了新方案,有望促进高能涡旋粒子在核物理、粒子物理、强场物理等领域的广泛应用。